norimaki沿革事典

神奈川中央交通

【記事詳細】

国鉄・JR

1967年(昭和42年)10月1日

寝台特急「月光」新設

新大阪~博多間に、世界初となる寝台電車特急「月光」1往復を新設。運転開始時の時刻表は下表の通りで、下りは東京20:00発のひかり47号、上りは東京9:10着のひかり2号に接続した。【時刻表・1967年10月号】

▼寝台特急「月光」時刻表(全停車駅掲載)▼

|

|

7M

|

|

8M

|

新大阪

大阪

三ノ宮

姫路

岡山

広島

岩国

徳山

小郡

宇部

下関

小倉

博多

|

23:30

23:40

0:07

0:50

2:08

4:28

5:08

6:11

6:56

7:18

8:08

8:22

9:20

|

博多

小倉

下関

宇部

小郡

徳山

岩国

広島

岡山

姫路

三ノ宮

大阪

新大阪

|

19:45

20:38

20:53

21:35

22:02

22:40

23:45

0:28

3:01

4:13

5:10

5:40

5:45

|

生活文化

1996年(平成8年)4月1日

「Yahoo!JAPAN」サービス開始

国内初となる商用検索サービス「Yahoo!JAPAN」がスタートした。【LINEヤフーHP】

▼norimaki感想文(2025年11月2日・記)▼

パソコンもスマホも、トップページはYahoo愛用派なnorimakiですが、このサービスが始まったころは、読み方が「ヤッホー」だと思っていた時期があったように思います(検索を入力したら結果がこだまのように帰ってくるから、というnorimaki独自の解釈だったのです)。

2007年(平成19年)3月18日

「PASMO」サービス開始

交通系ICカードPASMOのサービスが開始された。ちなみにJR東日本「Suica」のサービス開始は2001年11月18日、JR西日本「ICOCA」のサービス開始は2003年11月1日。【PASMO HP】

▼norimaki感想文(2025年11月2日・記)▼

未だに買い物は現金払いが基本のアナログ人間norimakiですが、唯一持っているのがPASMO。通勤定期や鉄道・バス利用時に使っているほか、最近ちょこちょこ見かける「支払いは電子マネーのみ」のお店で活用したりしています。

食文化

1990年(平成2年)3月22日

一番搾り生ビール(キリン)発売

「キリン一番搾り生ビール」が発売。【キリンHP】

▼norimaki感想文(2025年10月26日・記)▼

(2025年10月25日撮影)

この画像は昨日のnorimakiの夕食なのですが、この日に限らず基本食事のお供は一番搾り(キリン)の350mLか500mL缶。他のビールに比べてあっさりしていて飲みやすい、っていうのが一番搾り推しな理由です。

横浜市戸塚区

1873年(明治6年)6月1日

戸塚小学校が開校

横浜市立戸塚小学校が開校した。開校時の名称は「富塚学舎」で、その後何回かの校名変更を経て、1947年4月1日から現在の名称に。なお同校は、戸塚区内で一番歴史のある学校となっている。【横浜市立戸塚小学校創立150周年記念誌】

▼norimaki訪問記(2025年11月2日・訪問)▼

訪問した時は、ちょうど校舎改築工事の準備中でした。現地の看板によると、工事は今年の9月から始まって、最終的な完了予定は令和12年6月28日となっていました。

訪問した時は、ちょうど校舎改築工事の準備中でした。現地の看板によると、工事は今年の9月から始まって、最終的な完了予定は令和12年6月28日となっていました。

学校前の道路から校内を見ると、ちょうどそこに二宮金次郎の石像がありましたが、これは新校舎に移築されるのでしょうか。学校の東側に回り込むと、そこは柏尾川の遊歩道になっていて、カルガモが何羽かきていました。

1973年(昭和48年)4月1日

深谷小学校が開校

横浜市立深谷小学校が開校した。【令和2年度横浜市立学校名簿】

▼norimaki訪問記(2025年11月1日・訪問)▼

学校の周りは栗林や畑が広がっていて、大根やネギが栽培されているのが見えましたが、耕作を放棄したのか、荒れ地になっているところも結構ありました。

学校の周りは栗林や畑が広がっていて、大根やネギが栽培されているのが見えましたが、耕作を放棄したのか、荒れ地になっているところも結構ありました。

実は深谷小学校はnorimakiの母校(1980年代に在学)で、そのころも学校の周り一面が畑でした。しかもその一角には馬糞置場があったものですから、そこから発せられるかぐわしい香りが周囲に立ち込めていたのですが、さすがに令和の現在、そういうものは無くなっていました。校庭では少年たちがサッカーの練習をしていました。

1975年(昭和50年)4月1日

東汲沢小学校が開校

横浜市立東汲沢小学校が開校した。

【東汲沢小学校HP】

▼norimaki訪問記(2025年11月2日・訪問)▼

汲沢団地の通りから急な坂を上った先にある学校です。擁壁には、創立50周年を記念した壁画が描かれていました(「ひぐみ」という名前のマスコットキャラクターと子供たちの手形です)。

そして、校庭の方に回り込んでみると、ちょうど老人のグループがゲートボールをしている時間で、コンコンと球を打つ音が聞こえてきました。norimakiが見ていると、その中の1人が30メートルくらいの距離をホールインワンするところでした。すごい。

汲沢団地の通りから急な坂を上った先にある学校です。擁壁には、創立50周年を記念した壁画が描かれていました(「ひぐみ」という名前のマスコットキャラクターと子供たちの手形です)。

そして、校庭の方に回り込んでみると、ちょうど老人のグループがゲートボールをしている時間で、コンコンと球を打つ音が聞こえてきました。norimakiが見ていると、その中の1人が30メートルくらいの距離をホールインワンするところでした。すごい。

さらに進むと、そこは高台の縁になっていて、階段の上から眺めると、谷筋の向こうに戸塚方面のワンマン道路や、モディ―の上部などを見ることができました。

1977年(昭和52年)4月1日

汲沢中学校が開校

横浜市立汲沢中学校が開校した。【令和2年度横浜市立学校名簿】

▼norimaki訪問記(2025年11月1日・訪問)▼

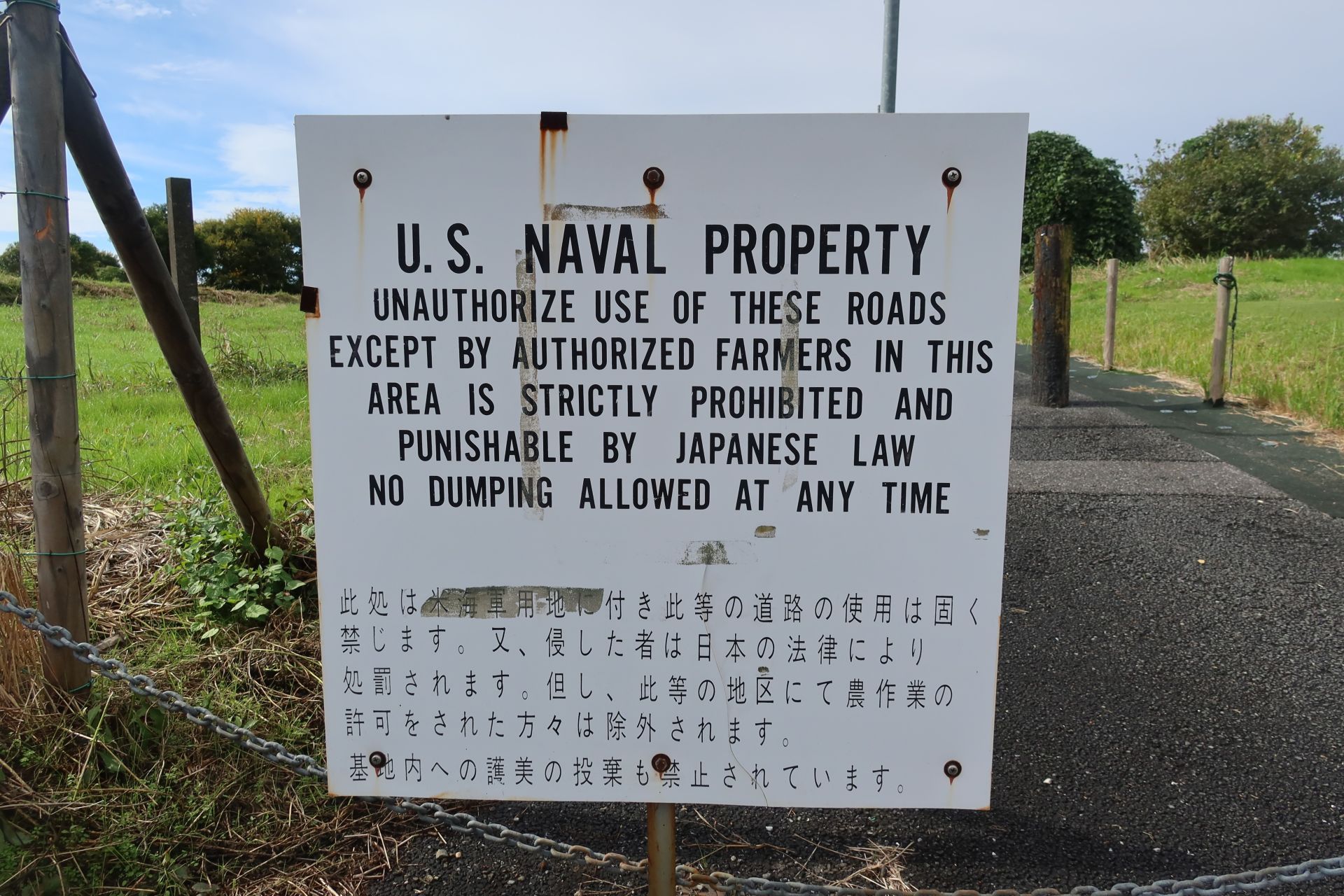

学校の前は旧米軍深谷通信隊跡の草原になっていて、遠くに大山や少し雪をかぶった富士山の姿を見ることができました。通信隊が日本に返還されたのはもうだいぶ前になると思うのですが、敷地の周囲には、当時のものと思われる英語の看板(日本語訳つき)が今でも残されていました。

学校の前は旧米軍深谷通信隊跡の草原になっていて、遠くに大山や少し雪をかぶった富士山の姿を見ることができました。通信隊が日本に返還されたのはもうだいぶ前になると思うのですが、敷地の周囲には、当時のものと思われる英語の看板(日本語訳つき)が今でも残されていました。

訪問したのは土曜日の午前中だったのですが、学校の校庭ではテニス部とハンドボール部が練習をしていました。

1980年(昭和55年)4月1日

深谷中学校が開校

横浜市立深谷中学校が開校した。【令和2年度横浜市立学校名簿】

▼施設外観▼

(2025年11月1日・撮影)▼

▼norimaki思い出(2025年11月4日・記)▼

この深谷中学校もnorimakiの母校(1987~1989年度在学)です。地元では通称「深中」で通っていたのですが、その後進学した保土ヶ谷の高校では「ドリ中」と呼ばれました。近くにあったドリームランドから文字ったものなのですが、市内の中心部から見ると深谷は結構辺境の地で、どちらかというと若干馬鹿にされたような感じでそう呼ばれていたのです。

なお、在学中の思い出としては、5分前集合(着席)を求められるとか、風紀に厳しい学校、ということでしょうか。「ペキン」「ゴッツ」が名物先生の時代の話です。

2010年(平成22年)4月2日

トツカーナモールがオープン

戸塚駅西口の再開発ビル「トツカーナモール」がグランドオープンした。111店舗からなるトツカーナモールと、56店舗からなる戸塚東急プラザで構成。【戸塚駅西口第1地区第二種市街地再開発事業】

▼施設外観▼

▼norimaki感想文(2025年11月3日・記)▼

norimakiがトツカーナでよく行く店といえば、ミスタードーナツ、マクドナルド、そしてドトール。いずれも、休日の夕方、1日のお出かけを終えて帰宅前にちょっと一服、という感じで入ることが多いです。この中で一番のマイブームはミスドでコーヒー+ドーナツ1個(シュガーレイズド、エンゼルクリーム、カスタードクリーム、海老グラタンパイetc.)なのですが、店が混んでいることが多いのが難点。

2017年(平成29年)4月1日

横浜深谷台小学校が開校

深谷台小学校、俣野小学校を統合し、横浜市立横浜深谷台小学校が開校した。【深谷台小学校HP】

▼norimaki訪問記(2025年11月1日・訪問)▼

ドリームハイツの中にある学校です。訪問時、校庭では少年野球の試合が行われるようで、何人もの人が集まって来るところの様子。校庭の反対側、かつて深園幼稚園があったところは、今はFOOD TAYAMAという名前のスーパーと、サンドラッグ、セリアになっていて、大勢の人でにぎわっていました。その一角には、記念に保存されたと思われる深園幼稚園の門柱の一部も。

なお、norimakiが深谷町在住時(1990年代まで)は、ハイツでの買い物といえば旭マートだったと思うのですが、こちらはシャッターを下ろした店が多く、すっかり寂しんぼの様子だったのが対照的でした。

ドリームハイツの中にある学校です。訪問時、校庭では少年野球の試合が行われるようで、何人もの人が集まって来るところの様子。校庭の反対側、かつて深園幼稚園があったところは、今はFOOD TAYAMAという名前のスーパーと、サンドラッグ、セリアになっていて、大勢の人でにぎわっていました。その一角には、記念に保存されたと思われる深園幼稚園の門柱の一部も。

なお、norimakiが深谷町在住時(1990年代まで)は、ハイツでの買い物といえば旭マートだったと思うのですが、こちらはシャッターを下ろした店が多く、すっかり寂しんぼの様子だったのが対照的でした。

横浜市泉区

1968年(昭和43年)4月1日

東中田小学校が開校

横浜市立東中田小学校が開校した。【令和2年度横浜市立学校名簿】

▼norimaki訪問記(2025年11月3日・訪問)▼

学校の周囲は半分が農園、残り半分が住宅地といったところで、斜面の途中に立地しているためか、外周道路は坂道が多かったです。そして、校庭では少年野球が行われており、「オーイオーイ」の掛け声や、ボールを打つ音なんかが聞こえていました。

学校の周囲は半分が農園、残り半分が住宅地といったところで、斜面の途中に立地しているためか、外周道路は坂道が多かったです。そして、校庭では少年野球が行われており、「オーイオーイ」の掛け声や、ボールを打つ音なんかが聞こえていました。

なお、学校から少し離れた所まで歩いていくと、そこには御霊神社という少し大きめの神社があって、その境内にある弁天池が村岡川(宇田川)の源流になっています。池のほとりには「村岡川源流」の石碑も建っていました。

1975年(昭和50年)4月1日

葛野小学校が開校

横浜市立葛野小学校が開校した。

【葛野小学校HP】

▼norimaki訪問記(2025年11月1日・訪問)▼

葛野小学校学校は、周りを住宅地に囲まれたところにあり、訪問したのは土曜日の朝だったのですが、校門前の食料品店は既に営業を始めていました。さらに住宅の中を歩いていくと木工所があってそこからノコギリをひく音が聞こえていたり、中田町くずの公園では男の子が2人遊んでいたり、そんな感じのところでした。

また、近くには山神社という小さな神社があるのですが、案内板によると『この地域の字名が山神前、山神後となっていることから、地域にとって大切な存在の神社だったのではないか』と書かれていました。

葛野小学校学校は、周りを住宅地に囲まれたところにあり、訪問したのは土曜日の朝だったのですが、校門前の食料品店は既に営業を始めていました。さらに住宅の中を歩いていくと木工所があってそこからノコギリをひく音が聞こえていたり、中田町くずの公園では男の子が2人遊んでいたり、そんな感じのところでした。

また、近くには山神社という小さな神社があるのですが、案内板によると『この地域の字名が山神前、山神後となっていることから、地域にとって大切な存在の神社だったのではないか』と書かれていました。

1979年(昭和54年)4月1日

伊勢山小学校が開校

横浜市立伊勢山小学校が開校した。【令和2年度横浜市立学校名簿】

▼norimaki訪問記(2025年11月3日・訪問)▼

立場駅から住宅地の中を進んでいくと伊勢山小学校に到着。「伊勢山」というなんだか由緒のありそうな名前がついているので、学校周辺でそれらしい場所が無いか散策したところ、学校のすぐ脇に緑の森がありましたが、ボーイスカウトの野営場になっていて進入禁止でしたのであきらめ。少し行くとそこにも森があって、小高い丘の上に向かって遊歩道が伸びていました(上の写真はこの入口から振り返って撮影したものです)。ただ、上の方まで上がってみても、伊勢山と書かれたようなものは何もありませんでした。

立場駅から住宅地の中を進んでいくと伊勢山小学校に到着。「伊勢山」というなんだか由緒のありそうな名前がついているので、学校周辺でそれらしい場所が無いか散策したところ、学校のすぐ脇に緑の森がありましたが、ボーイスカウトの野営場になっていて進入禁止でしたのであきらめ。少し行くとそこにも森があって、小高い丘の上に向かって遊歩道が伸びていました(上の写真はこの入口から振り返って撮影したものです)。ただ、上の方まで上がってみても、伊勢山と書かれたようなものは何もありませんでした。

そしてその先は、そこはすっかりのどかな雰囲気に様変わり。白い軽トラック、手押し車を押す老人、どこからともなく煙をいぶすような香りが漂ってくる畑中の細道、という農村の3点セットのような風景が広がっていて、「ここが横浜市なの?」と疑ってしまうような感じでした。

愛媛県四国中央市

1923年(大正12年)4月1日

愛媛県立三島高校が開校

愛媛県立三島中学校(現在の愛媛県立三島高校)が開校した。その後、1948年4月1日に愛媛県立三島第一高校、1949年9月1日に愛媛県立三島高校となり、現在に至る。【三島高校HP】

▼norimaki感想文(2025年11月1日・記)▼

norimakiが仕事で伊予三島に渡ったのは1999年4月のこと。それまで住んでいた関東地方のJKのスタイルといえば、右も左もルーズソックスが大流行していたのですが、伊予三島に来てみるとこっちの子はみんな普通の靴下を履いていたので、そこが赴任当初の最初のカルチャーショックだったような記憶があります。

1985年(昭和60年)3月27日

松山道三島川之江IC~土居IC間が開通

四国初の高速道路となる、松山自動車道三島川之江IC~土居IC間が開通した。その後の延伸開通日は下表の通り。【舗装・1985年8月号】

▼高松自動車道・松山自動車道開通年月日▼

|

開通年月日

|

開通区間

|

|

1985年

|

3月

|

27日

|

松山道

|

三島川之江IC~土居IC

|

|

1987年

|

12月

|

16日

|

高松道

|

善通寺IC~三島川之江IC

|

|

1991年

|

3月

|

28日

|

松山道

|

土居IC~いよ西条IC

|

|

1992年

|

4月

|

19日

|

高松道

|

高松西IC~善通寺IC

|

|

1994年

|

11月

|

16日

|

松山道

|

いよ西条IC~川内IC

|

|

1997年

|

2月

|

26日

|

松山道

|

川内IC~伊予IC

|

|

2000年

|

7月

|

28日

|

松山道

|

伊予IC~大洲IC

|

2004年(平成16年)4月1日

四国中央市が誕生

川之江市、伊予三島市、土居町、新宮村が合併し四国中央市が誕生した。【四国中央市HP】

▼norimaki感想文(2025年11月1日・記)▼

norimakiは当時、仕事の都合で四国中央市に住んでいました。「中央」と名付けたのは、この地が四国の高速道路の結節点になっており、4県どこの県庁所在地に行くにも1時間ほどで到達できるから、といったことのようだったと思います。個人的には「宇摩市」がいいなあと思っていたのですが、響きが家畜みたいだからダメだったのかな。

山口県の小中学校

1973年(昭和48年)9月22日

和木中学校ではだし運動開始

和木町立和木中学校で「はだし運動」が開始された。はだし運動の内容については「教育広報(1981年6月号)」に記載があり、当時は春夏秋冬、校舎内外どこでもはだしということで、学校生活の全てではだしが徹底されていた。はだし運動の目的は、扁平足の改善、足裏を刺激することによる心身の健全化、さらに忍耐力の養成や校内の美化等、様々な効果を狙ってのものであったようだ。【和木町史】

1981年(昭和56年)4月1日

小羽山小学校(宇部市)が開校

宅地開発に伴い、上宇部小学校、新川小学校の一部を分離し、宇部市立小羽山小学校が開校した。【教育広報・1982年2月号】

▼小羽山小学校の取り組み(1992年)▼

「教育広報・1992年8月号」によると、当時は「美しい花を育てることを通して、優しい心を育てる」という狙いから、花壇作りに力を入れていた、とのこと。また、石炭の輸入が縁で姉妹都市締結をしたオーストラリア・ワラタ市の学校との交流も盛んにおこなわれていた。

西宇部小学校(宇部市)が開校

宇部市立西宇部小学校が開校した。【教育広報・1982年2月号】

▼西宇部小学校の取り組み(1986年)▼

「教育広報・1986年10月号」の記事によると、当時同校で力を入れていた取り組みは、「自然環境を生かした教育」「たくましい体力づくり」であった、とのこと。前者では毎年5月に巣箱を作り、学校周辺の山林に取り付けることや緑化庭園や花いっぱい花壇での植物栽培が、後者では終日はだしでの生活や山林を切り開いて作ったアスレチックでの遊戯、が具体的な取り組みとして挙げられている。

平田中学校(岩国市)が開校

岩国中学校から分離独立し、岩国市立平田中学校が開校した。【教育広報・1982年2月号】

▼平田中学校の取り組み(1993年)▼

「教育広報・1993年10月号」の記事によると、当時同校では「はだし運動」が推進されていた、とある。はだし運動は、3月~11月までの間、校舎内ではいつもはだしで生活する、というもので、土踏まずの形成や水虫等の予防の他、精神的な我慢強さを養うという目的で実践。以前はグラウンドでもはだしを実践していたが、地面の整備が不十分であることから、記事の時点では校舎内だけでの取り組みに変わっていた。

1983年(昭和58年)6月1日

光井小学校ではだし運動開始

光市立光井小学校で、全児童が教室でも校庭でもはだしで生活する「はだし運動」を開始した。扁平足の矯正と健康増進が目的で、期間は11月末まで。光市内では周防小学校、浅江小学校に続き3校目の取り組み。【読売新聞山口版・1983年5月31日】

2021年(令和3年)3月31日

油田小学校が閉校

周防大島町立油田小学校がこの日をもって閉校し、森野小学校に統合された。油田小学校は1873年に和田支校として開校し、ピーク時の1945年には864名の児童がいたが、その後は過疎化や少子化の影響で減少が続き、1960年には506名、1970年には260名となり、閉校前には7名となっていた。【周防大島町立油田小学校閉校記念誌】

norimaki個人日記

【2025年10月19日~】